L’intifada pop delle Hadid

Prima di Gigi e Bella la Palestina era roba da radicali

“Le hadid hanno aperto un varco” l’ha detto un attivista che nella pioggia di bombe su G@za ha appena perso due amici, due reporter.

Già prima della drammatica escalation di violenze dell’ultimo mese Gigi e Bella avevano trasferito la questione palestinese dai ghetti intellettuali (o radicali) al mainstream. Dal rock al pop. Dai centri sociali a Vogue. Il loro endorsement ha gettato luce su una vicenda invisibilizzata e creato più di una crepa nel consolidato stigma che confonde palestinesi e terroristi.

Un impegno che, in un Paese che è principale alleato dello Stato ebraico – gli Stati Uniti – le modelle e influencer hanno pagato con la perdita di contratti, relazioni sociali ed una serie di attacchi diretti dai social ufficiali dello Stato di Israele (e da Gal Gadot, la Wonder Woman con la stella di David).

In particolare, a maggio 2021 – a seguito degli sgomberi forzati di Sheikh Jarrah, delle irruzioni nella moschea di al-Aqsa durante il Ramadan e degli scontri violenti che seguirono tra forze israeliane e palestinesi della Cisgiordania – la solidarietà espressa ai numerosi morti e feriti di quegli accadimenti e la condanna ai coloni e alla segregazione fece guadagnare alle figlie di Mohamed Hadid (e della Real Housewife of Beverly Hills Yolanda) una pagina intera del New York Times comprata da inserzionisti che le accusavano di antisemitismo definendole influencer di Hamas. Ovvero da Shmuley Boteach, il rabbino più famoso d’America secondo il Washington Post, tra i 10 rabbini più influenti d’America (secondo Newsweek), tra i 50 ebrei più influenti nel mondo secondo il Jerusalem Post. Nonché star dei reality.

Nel mirino di Boteach pure Dua Lipa, finita nella gogna di colui che fu tra le altre cose consulente spirituale di Michael Jackson, per il sostegno ai palestinesi. All’epoca la popstar era fidanzata con Anwar (ultimogenito della dinastia Hadid di Nazareth) ma la sua empatia verso Gaza e la Cisgiordania trova spiegazione forse più nelle origini balcaniche della cantante (la famiglia Lipa è del Kosovo la cui indipendenza non è universalmente riconosciuta).

Nominare la Palestina in America è un problema. Tanto che quando Gigi decise, dichiarandolo in un lungo post, di devolvere gli introiti delle sfilate autunno 2022 all’Ucraina afflitta dalla guerra “così come avrebbe continuato a supportare la Palestina”, l’ultima parte del suo scritto fu censurata da Vogue che riportò la notizia in maniera parziale. Cancellando totalmente la parola Palestina – così come gli attivisti sostengono si vorrebbe dalle mappe – dimostrando quanto negli Stati Uniti questo termine sia tabù. O quanto meno lo fosse fino ad allora

La guerra dei due Vogue

La guerra riguarda la moda perché le crisi condizionano la moda: fanno, ad esempio, che dal massimalismo si passi al rigore minimale.

Non sorprenda perciò che i protagonisti dei conflitti finiscano sulle copertine delle riviste patinate, promossi a celebrities. Anche perché diventando trend topic social diventano interesse di mercato.

Le cover dedicate al conflitto ucraino e a quello israelo-palestinese, raccontano più di mille editoriali riguardo le differenze di questi due drammi. Riguardo la comunicazione, legittimazione e percezione.

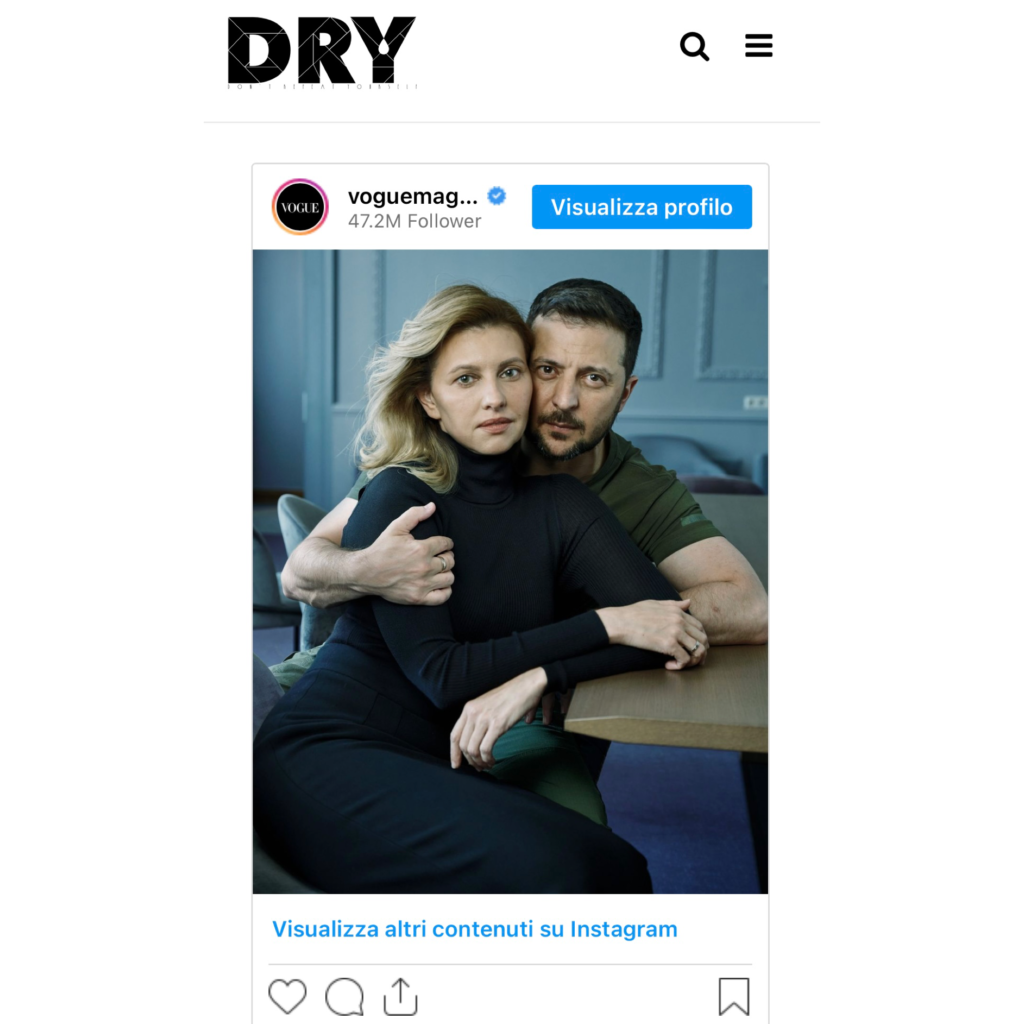

Subito dopo l’invasione della Russia il presidente ed ex attore comico ucraino Volodymyr Zelensky finì su Vogue America assieme alla moglie Olena, ritratti dalla famosissima fotografa di moda Annie Liebovitz. La First Lady vestita di tutti brand nazionali (puntualmente citati nelle didascalie della bibbia della moda), il presidente in quella che da inizio guerra è la sua divisa, che lo ha reso riconoscibile e instagrammabile (tanto da essere divenuta costume di Halloween, il massimo della consacrazione per un personaggio).

Inutile dire quante polemiche suscitò la scelta il cui glamour si abbinava poco con le macerie del Paese.

Più interessante è compararla con lo spazio dedicato alla Palestina sempre da Vogue.

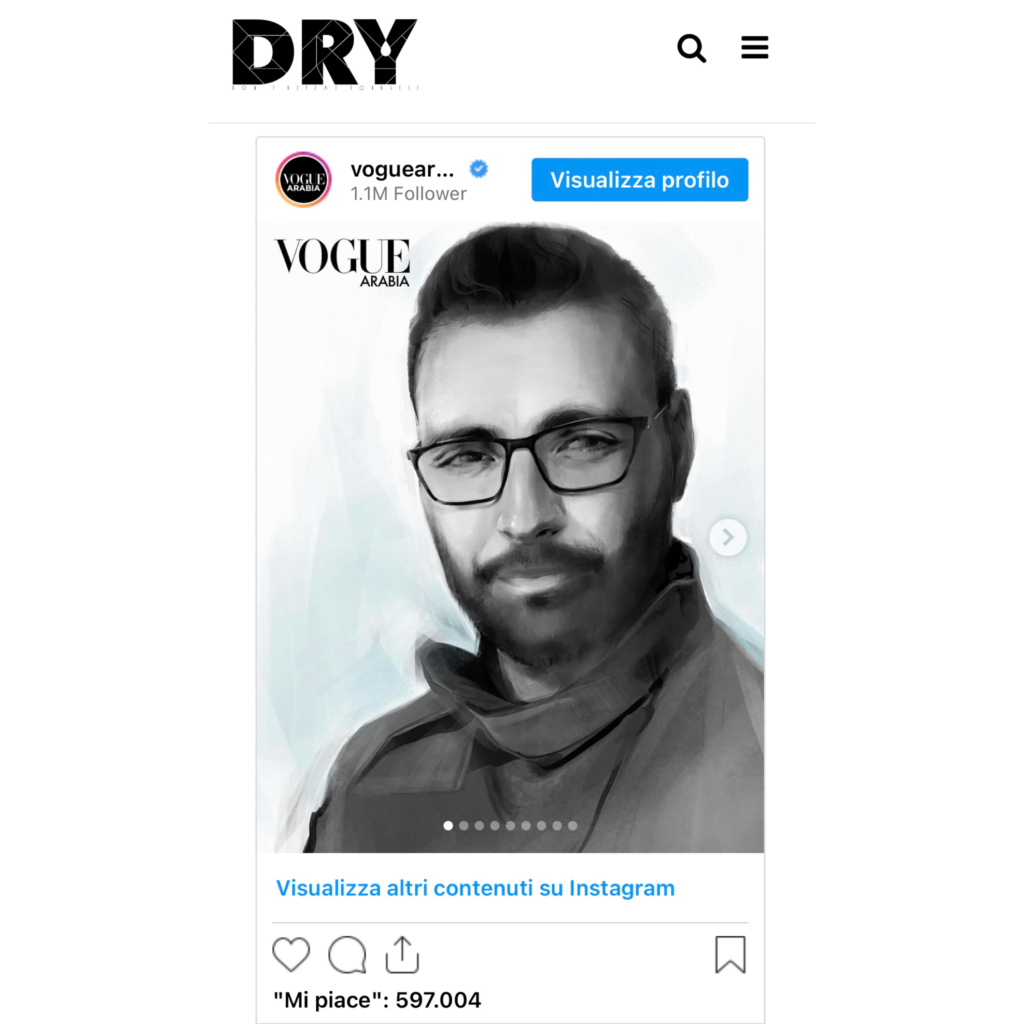

Stavolta non America ma Arabia (prima differenza).

L’edizione mediorientale del magazine ha reso tributo ai protagonisti di Gaza che per ovvie ragioni non sono presidenti ma medici e giornalisti. Niente leader quindi (in questa guerra di civili non se ne vedono come non si vedono eserciti o condottieri), niente fotografi superstar (nella Striscia nemmeno i giornalisti di guerra hanno il permesso di entrare), niente brand (non c’è acqua da bere, figuriamoci vestiti firmati).

In realtà – e questo è sostanziale – quelle pubblicate da Vogue Arabia non sono nemmeno fotografie ma ritratti (disegni) di civili che si sono distinti per il loro impegno e dedizione divenendo il simbolo di questo capitolo di storia o “eroi” parola in genere abusata dai media occidentali e non ancora attaccata sull’obiettivo coraggiosissimo di Motaz Azaia (uno dei protagonisti del servizio), divenuto l’occhio sulla Palestina per milioni di persone che hanno iniziato a seguito su Ig.

La kefiah di Tilda: vestire la lotta

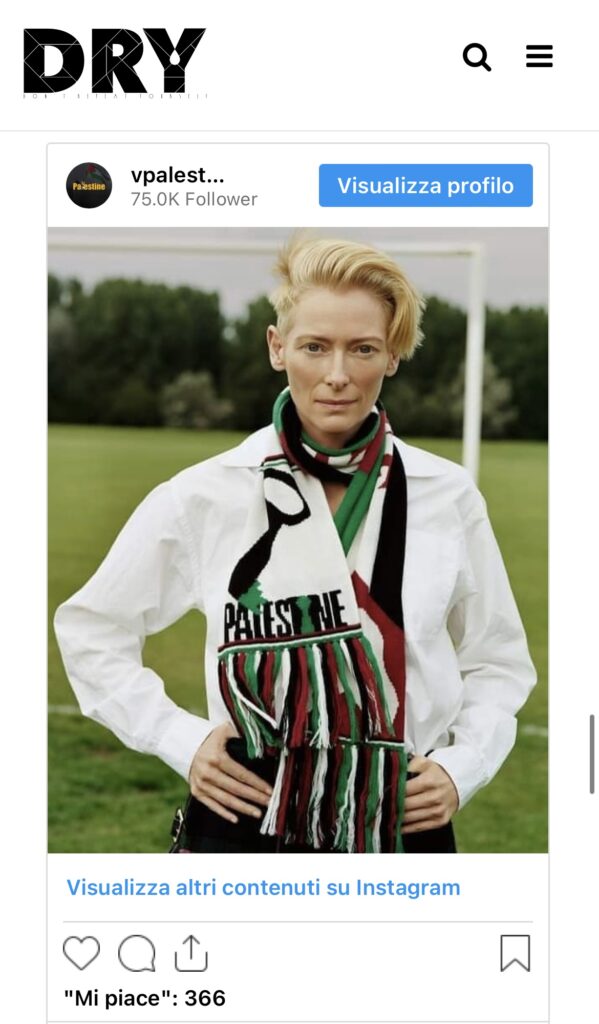

Prima delle Hadid e della guerra in corso la kefiah (accessorio simbolo della lotta palestinese) era già stata su Vogue.

Nel numero di novembre 2011 dell’edizione British fece la sua apparizione indosso a Tilda Swinton. Inutile dire quanto la scelta dell’attrice e premio Oscar sorprese il pubblico, diviso tra polemica e curiosità. “Un’attrice di Hollywood ha reso la solidarietà per la Palestina chic?” (Has a Hollywood actress made Palestine solidarity chic?) fu uno dei titoli.

Lei liquidò la cosa così: “É solo la mia sciarpa preferita”.

Argomentazione ovviamente poco credibile detta da un’icona il cui stile, citando Zan Posen, è impeccabile, rischioso e all’avanguardia poiché incorpora la moda come forma d’arte e design.